Los amores y tribulaciones de un seminarista en Berzocana (III)

-III-

El enamoramiento

Todo ello se le vino de golpe a la mente cuando tras oír el portazo de la puerta de la sacristía vio a don Delfín hacerle una seña para que saliese.

La luz le golpeó de pleno en los ojos al dejar atrás la penumbra del templo. Parpadeó unas cuantas veces mientras el párroco cerraba la gran puerta con una proporcional llave a la que se unían mediante una cadena otras dos más pequeñas correspondientes las puertas laterales.

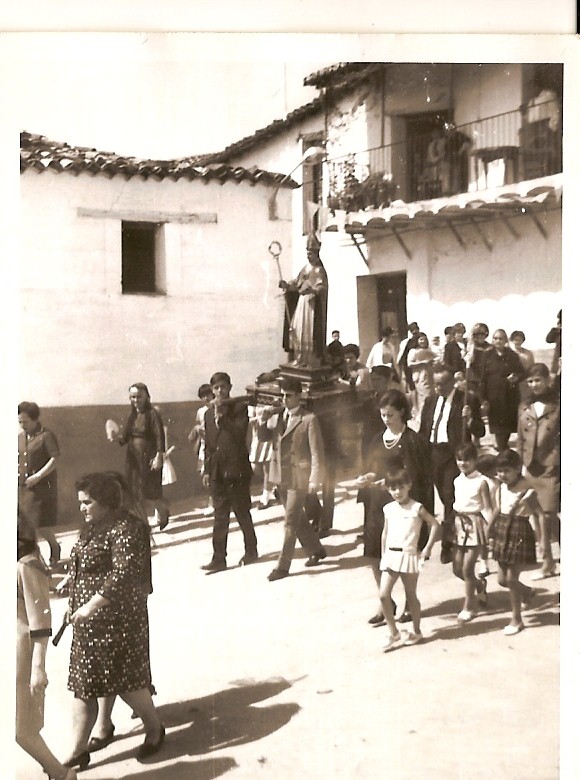

Caía la tarde. Los vencejos iniciaban su cotidiana tarea de vuelos rasantes y chillones circunvalando la iglesia en unos y otros sentidos. Los chiquillos comenzaban aparecer por las calles compitiendo con los vencejos en carreras y griterío. Había terminado el primer día de la Novena a los Santos patronos de Berzocana, Fulgencio y Florentina.

El bullicio veraniego del pueblo estaba en su apogeo. Los jóvenes tomaban posesión de calles y plazuelas, pero esencialmente de la Plaza, punto álgido desde el que se iniciaban todos los paseos, correrías o semisecretos encuentros.

Era la hora en que muchas mozas aprovechaban para ir a por aguara al pilón o las diversas fuentes. Agua fresca para paliar el bochorno del atardecer. Poético pretexto para alejarse de la vigilancia familiar y salir a reír, charlar y hablar de mozos, en estas fechas mucho más abundantes que en invierno. Las más decididas ya habían hecho llegar a algún galán la hora y el lugar en que estaría en esa tarde.

Fulgencio lo sabía. Con paso rápido se dirigió a su domicilio encerrándose en su habitación. No quiso oír la llamada de su hermana que le trasmitía no sé qué encargo. Con las ventanas casi cerradas se sentó agitado. La imagen de Cándela, aparecía y desaparecía de su mente ya con gesto serio, ya sonriente o juguetona. Al día siguiente de su llegada había cruzado unas palabras con ella, pocas y entrecortadas, iba con las amigas y le pareció percibir cuchicheos y mirada furtivas, codazos cómplices entre risas disimuladas. Por unos segundos se miraron intensamente a los ojos.

Sacó un pequeño crucifijo de la maleta y lo puso en el centro de la mesa de estudio. Inclinó la cabeza e intentó concentrarse en una oración. Quería hablar con Cristo, le pedía una señal que delimitase claramente su vocación sacerdotal. Su alma se debatía intensamente entre el amor divino y el humano. Era ya consciente de ello. Se había enamorado locamente de Candela. Era algo superior a su lógica, a su amor por Cristo que no había perdido, a su vocación sacerdotal que mantenía intacta. ¿Qué hacer señor? ¿Qué camino tomar? Pero Cristo callaba.

Por su parte, Candela también se había dado cuenta de qué algo de aquel seminarista le atraía especialmente. Era guapo sí, pero el más pequeño en estatura de los tres. Por el contrario, era el más simpático y bullanguero de ellos. Se lo habían contado y ella lo percibía. Las dudas le atormentaban, ¡era seminarista! Quería entregar su vida a Dios y a la Iglesia. Ella no debía interponerse. Pero no podía hacer nada, cada día le gustaba más. Y buscaba el encontrarse con él aun sabiendo lo que ello podía acarrearle en una sociedad tan puritana como aquella y un párroco tan fiero como don Delfín.

Poco a poco se fueron acercando el uno al otro. Fue algo así como un amanecer veraniego. Los rayos del sol se asoman tímidamente tras la sierra, temerosos, sin fuerza. Poco a poco avanzan dando luz a los castañales y al pueblo. Y aumentando la misma se abren monte abajo hacia el río y las dehesas. Todo ello suavemente, sin prisas, sin parar, sin acelerones ni frenadas bruscas. En este caso, el amor y el amanecer corrieron un no buscado paralelismo.